“回避型”和“焦虑型”的恋爱指南

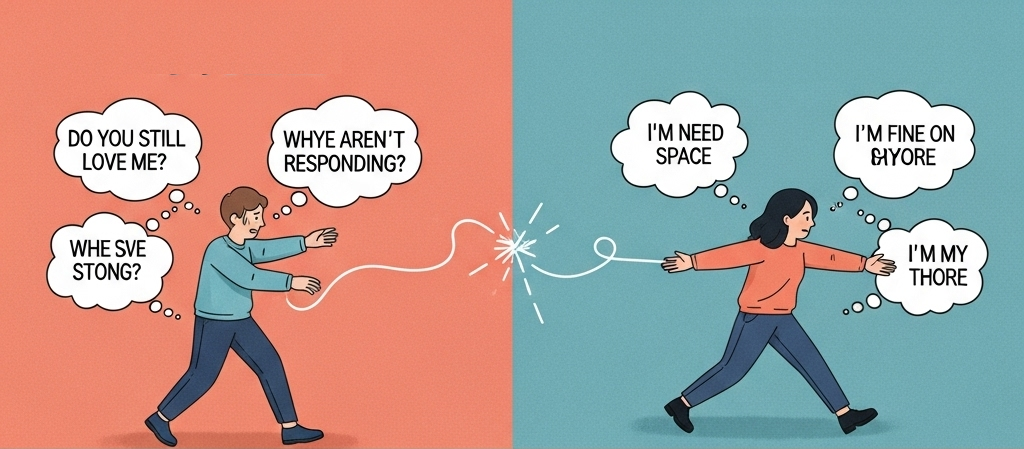

你的感情生活中,是否正在上演这样一出“双人舞”:

一方(通常被称为“焦虑型”)总在寻求更多的亲密和保证,时刻担心被抛弃,会因为对方没有秒回信息而心烦意乱。

而另一方(通常被称为“回避型”)则总在感觉窒息,需要更多的个人空间,倾向于压抑情感,在冲突面前选择沉默或逃离。

一方拼命追,一方拼命逃。这就是心理学中著名的“焦虑-回避”配对模式,也是无数情侣痛苦的根源。这种模式源于我们早年形成的“依恋类型”。

别担心,看懂这个模式,不是为了给对方“贴标签”,而是为了理解你们之间到底发生了什么,并找到打破恶性循环的方法。

一、快速理解:焦虑型 vs. 回避型

依恋理论告诉我们,我们与伴侣互动的方式,深受童年与养育者互动模式的影响。

- 焦虑型依恋 (Anxious Attachment)

- 核心恐惧: 被抛弃、不被爱。

- 内心雷达: 对关系中的任何疏离信号(如回复变慢、语气变冷)都高度敏感。

- 典型行为: 反复确认爱意(“你还爱我吗?”)、需要大量关注、容易情绪化、通过“作”或抱怨来寻求连接。

- 内心独白: “我需要你,你在哪里?请不要离开我。”

- 回避型依念 (Avoidant Attachment)

- 核心恐惧: 失去独立性、被情感吞没。

- 内心雷达: 对关系中任何“侵入”个人空间的信号都高度警惕。

- 典型行为: 崇尚独立自主、不轻易表露情感、与伴侣保持情感和物理距离、在冲突时“关机”或转移话题。

- 内心独白: “我很好,我不需要任何人。请给我空间。”

二、致命的“追逐-逃跑”循环

当焦虑型遇上回避型,一个灾难性的循环就启动了:

- 焦虑型感到一丝不安,开始**“追逐”**(发更多信息、打电话、质问)。

- 这种追逐,恰好引爆了回避型的核心恐惧,TA感觉被控制,开始**“逃跑”**(不回信息、找借口忙、情感上封闭自己)。

- 回避型的逃跑,让焦虑型感到被抛弃的恐惧成了真,于是更加恐慌地**“追逐”**。

- ……循环往复,直到双方都精疲力竭,关系岌岌可危。

重要认知: 在这个循环里,没有“坏人”。你们都不是故意的。你们只是在用自己从小学会的、唯一的方式来保护自己,应对内心的恐惧。

三、给“焦虑型”的你:学会自我安抚

你的首要任务,是把向外抓取的手,收回来一部分,安抚自己。

- 识别并命名你的情绪: 当焦虑来临时,对自己说:“我感觉到了焦虑,是因为我害怕失去连接。” 而不是直接把情绪扔给对方。

- 建立“安全感工具箱”: 找到除了伴侣之外能让你平静下来的方式,比如深呼吸、听音乐、运动、和朋友聊天。

- 用“我”句式表达需求: 把“你为什么总是不理我?!”换成:“当你长时间不回复我信息时,我会感到很不安,很担心你。你方便的时候,可以简单回复我一下吗?”

- 拓展你的世界: 把自我价值感建立在更广阔的基础上,而不是仅仅依赖伴侣的认可。你的爱好、事业、友谊同样重要。

四、给“回避型”的你:练习靠近

你的首要任务,是挑战“我不需要任何人”的信念,练习在安全范围内表达与连接。

- 理解伴侣的“追逐”: 尝试把对方的行为解读为“TA很需要我、很在乎我”,而不是“TA想控制我”。

- 主动提供小剂量的“定心丸”: 不需要长篇大论,一句“在忙,晚点回复你”、“今天很想你”,就能极大地安抚焦虑的伴侣。

- 练习表达感受: 从简单的开始,比如“今天工作很累,我现在不太想说话”,这比直接沉默要好一百倍。

- 承诺而非逃避: 当你需要空间时,可以明确地说:“我现在需要自己待一会儿,一小时后我们再聊好吗?” 这比直接消失更能给予对方安全感。

结语:从恶性循环到良性共舞

打破“焦虑-回避”的魔咒,需要双方共同的觉察和努力。这就像学习一门新的舞蹈,刚开始会踩脚、会笨拙,但只要你们有共同的目标——建立一段有安全感、彼此尊重的关系——就可以一起慢慢练习。

理解是第一步,改变是持久的修行。当你们都能看见彼此行为背后的恐惧,并愿意为对方走出舒适区一小步时,你们就不再是追逐与逃跑的对手,而是携手走向“安全型”的亲密舞伴。